America2020: ascolti tv bassi e una speranza, Kamala

AGI - Il terzo giorno la convention democratica trovò un po' di ritmo. È stata la serata delle regine. E del re. Non c'è il regno, ma questo è un dettaglio, puntano a (ri)conquistarlo in fretta. Ai dem manca ancora un senso politico definito della missione, un'idea per guidare l'America che emerga al di sopra della logica retorica anti Trump. Essere contro il presidente in carica è scontato - si corre per mandarlo a casa - forzare i toni fa parte del gioco, ma per vincere la corsa alla Casa Bianca il Partito democratico deve dire cosa vuol fare domani e nei prossimi 4 anni, agitare la bandiera del "disastro" non basta, per il semplice motivo che la realtà in divenire non è quella dell'America perduta, quel paese si smarrisce, ma poi si ritrova sempre.

La convention ha trovato una misura stilistica quasi accettabile (ci sono limiti insuperabili e il problema numero uno è di sceneggiatura), una regia, dopo un primo e secondo giorno in trance cloroformica da aperitivo analcolico su Zoom, ma anche con il rattoppo in corsa (più ritmo, velocità, cambi di scena tra le "schermate" dell'evento) quello che abbiamo visto finora resta uno spettacolo senza "l'effetto wow", manca una sorpresa, un tocco di genio e d'irregolarità, uno shock positivo.

Dire che Trump è "un presidente sbagliato" (Kamala Harris dixit) non fa svoltare la narrazione e perfino un Obama con il pugno d'acciaio che apostrofa come "terribile" The Donald dura lo spazio di qualche minuto e poi evapora. Serve altro, una biografia di se stessi per l'oggi e soprattutto il domani. Può darsi che tutto questi alla fine funzioni, faccia dimenticare l'evanescenza e la senescenza di Biden, ma si tratta di un'operazione ad alto rischio.

Resta la speranza (solida) che Trump sia in ritardo sul recupero, che il suo divide et impera alla fine abbia fatto venire una crisi di nervi all'America, che il coronavirus non vada in letargo e che la ripresa dell'economia marci lentamente o addirittura faccia un dietrofront mettendo Trump di fronte alla sconfitta certa. Troppi se scambiati per certezza in una campagna diventano di solito un problema, ma se restano tutti in piedi, allora i democratici vincono perfino a valanga, se invece si dissolvono o indeboliscono, Trump rimetterà la sua chiesa al centro del paese. Vedremo nei prossimi giorni questo secondo tempo del film democratico, resta da capire quale sarà il copione della convention repubblicana. E con Trump tutto è (im)possibile.

Lo storytelling democratico è sempre negativo, un'ossessione contraria, un dark siberiano, una cupa narrazione dell'America che finisce per avvolgere anche chi vorrebbe - e dovrebbe - portare la luce, la fiammella sempre accesa della speranza nel progresso. Questo è il grande limite (che preoccupa i dem, sanno di non aver finora sfondato il muro del suono) dell'appuntamento rituale e inusuale a cui finora abbiamo assistito.

In un paese che misura tutto (con il denaro, con i volumi, con la fama, con il possesso, con il big applicato all'acquisto, al consumo, alla casa - e al conto in banca) gli ascolti tv sono guardati con l'attenzione che si riserva al sismografo in una zona ad alta intensità vulcanica. Gli ascolti della convention sono inferiori a quelli del 2016 - e bisogna tenere presente che molti americani sono a casa - lo spettacolo da sofa tv messo in piedi non regge il confronto con il passato, nonostante l'enfasi sulla posta in gioco, sul "pericolo per la democrazia", l'iperbole di una sagoma come Bernie Sanders che afferma con tono grave che "sono in gioco i destini del pianeta". Tutto giusto, fa parte del teatro elettorale, ma l'urgenza tra le mura di casa non c'è, il telecomando sta là, come res derelicta, una cosa abbandonata, il pathos non fa sentire il rullo di tamburi di un film hollywoodiano dove arriva il Settimo Cavalleggeri.

Secondo Nielsen rating la prima giornata della convention è stata vista da 19.7 milioni di spettatori, nel 2016 furono 26 milioni. Sono numeri che in America vengono compulsati con grande attenzione dagli strateghi elettorali. Sono davanti a un crollo degli ascolti del 25% e qualcosa deve pur essere successo (o non successo) per spiegare il tonfo.

La seconda giornata ha collezionato 19.2 milioni di spettatori, non c'è stato un crollo rispetto all'esordio (e poteva succedere, in totale assenza di uno show al quale il pubblico è abituato), ma siamo sempre in zona depressione rispetto a quattro anni fa. Din don, per chi suona la campana?

Mancano i dati degli ascolti online - là deambula l'audience dei giovani - lo streaming sui computer e gli altri device, ma l'America della televisione per gli analisti resta la guida per capire come e dove sta andando la campagna presidenziale. I candidati devono catturare diversi segmenti di popolazione, gli Stati Uniti non sono il paese più vecchio del mondo (è l'Italia, insieme alla Germania e al Giappone), ma sono un paese frammentato per classi demografiche diverse, stili di consumo e modelli culturali lontani l'uno dall'altro. L'età media (la fonte è il Cia World Factbook) è di 38,5 anni (contro i 46,5 anni dell'Italia), il mare dove pescare nuovi voti che servono per vincere è quello dei Millennial e della Generazione Z.

Secondo Pew Research chi è nato tra il 1981 e il 1996 è un Millennial, mentre i nati dal 1997 in poi sono la Generazione Z. I più anziani appartengono alla Silent Generation, poi vengono i Boomers, la Generazione X (titolo di uno splendido libro di Douglas Coupland che ne ha raccontato l'immaginario postmoderno). La politica declinata sui social media, inoltre, va incontro al rischio dell'eccesso di "rumore" che diventa un fattore respingente, il 55% degli utenti secondo una ricerca di Pew Research pubblicata l'altro ieri è disturbato dall'affollamento di post sulla politica, l'effetto saturazione è micidiale, perché può diventare rifiuto. La cara, antica, rassicurante televisione resta il punto di riferimento di chi fa marketing politico.

Hillary Clinton accomodata ieri sera sullo stesso divano di Bill (il giorno prima) fa l'effetto di un loop temporale, un "Ricomincio da capo", è sempre la stessa giornata, sono sempre i democratici, sono sempre loro, i Clintons al comando in salotto e naturalmente se Trump sarà rieletto "le cose potranno ulteriormente peggiorare".

Nel discorso di Hillary c'è il timore che si ripeta (siamo davvero in un loop) quello che accadde nel 2016: "Non dimenticate: Joe e Kamala possono avere 3 milioni di voti in più e perdere le elezioni: è quello che è successo a me. Dobbiamo avere numeri così travolgenti che Trump non può imbrogliare o rubare la strada della vittoria". Ci saranno? Lo vedremo.

Mentre Hillary parlava, Trump twittava: "Benvenuti, Barack e corrotta Hillary, ci vediamo sul campo di battaglia". È sempre in una scena di "Game Of Thrones".

Gioca pesante? Vero, anche gli avversari. A un certo punto del suo discorso, Kamala Harris ha fatto un passaggio da investigatore lombrosiano: "Riconosco un predatore quando lo vedo". The Donald non l'ha presa benissimo e si è tuffato sulle parole che Harris pronunciò contro Biden durante le primarie dem: "Non aveva detto che era un razzista, non aveva detto che era un incompetente?". Sono già arrivati ai materassi e mancano più di 70 giorni al voto. Troppi e troppo pochi, per tutti.

È la convention del dolore e del furore. Non manca niente della catena degli abusi, dei soprusi, delle disgrazie, del crimine, della violenza, del degrado, del contagio, del ricovero, della morte. E per curare tutto, c'è lui, "the fixer", il risolutore "Joe". L'orchestra suona sempre la stessa musica da tre giorni, si attende un colpo di bacchetta del direttore d'orchestra. Non arriva mai. Presenta Kerry Washington, una che ha il Golden Globe nel sorriso, altro passo rispetto alla crepuscolare Eva Longaria, ma la mezza espressione è sempre quella, il momento è grave, Trump va cacciato dalla Casa Bianca, il "disaster movie" non viene mai interrotto. Quando parleranno di politica? è la domanda dello spettatore che cerca di capire il punto di caduta di questa parabola da "Complotto contro l'America", straordinaria ucronia di Philip Roth, una storia alternativa che parte da una premessa della cronaca mai realizzata.

Carrellata del business nell'era del phonato di Manhattan, quel palazzinaro chiamato Donald Trump: tutto è chiuso, tutto è fallito. Si passa dalla manifattura all'abbigliamento, dai servizi al campo di granturco, giacca invenduta e pannocchia. E poi compare di nuovo lui, il risolutore Joe. Funziona? Lo scopriremo presto.

Elizabeth Warren introduce nell'Armageddon un elemento fiabesco, parla incastonata nello scenario magico di un asilo, sembra una felice evasione nel genere Fantasy, c'è quasi la sensazione di respirare aria fresca e non di sanatorio da "Montagna incantata" (sì, Thomas Mann), l'exit dalla sbornia d'ansia, ma non c'è niente da fare, la trovata scenica non si sposa mai con il testo, finisce in un autoscontro di significati, dunque si piomba nella terra di mezzo del banale e se ci sono "big problems" allora servono "big solutions". Trump è naturalmente "un ignorante" e mi raccomando tutti, "stay in the fight", continuate a combattere. Warren resta congelata sul video. Biden, per sua immensa fortuna, non l'ha scelta come candidata vicepresidente.

Solo il tempo di un sospiro, una nuvola di toscano che si srotola nel buio, niente pubblicità, parte la fase melò, quella dei più lucciconi per tutti: Joe Biden viene medagliato da Barack Obama. Lui volta le spalle al pubblico, tira fuori un candido fazzoletto e fa sgorgare le lacrime. Dalla Casa Bianca al Mulino Bianco. Momento di auto-celebrazione, foto ricordo, cornice d'argento sul camino in vista per ricordare l'impresa, una cosa perfetta per un flashback di "The Big Chill", capolavoro di Lawrence Kasdan, Il sublime "grande freddo" che fu un allegro, malinconico, erotico, energetico e irripetibile raduno dei bei tempi andati, anche in quel caso aleggiava il lutto come occasione del com'è bello ritrovarsi qui, il suicidio di Alex, il più sveglio della compagnia di giro, che li lasciò tutti con un palmo di naso, vene dei polsi recise (primissimo piano, epica scena iniziale del film) per abbondanza di vita vissuta.

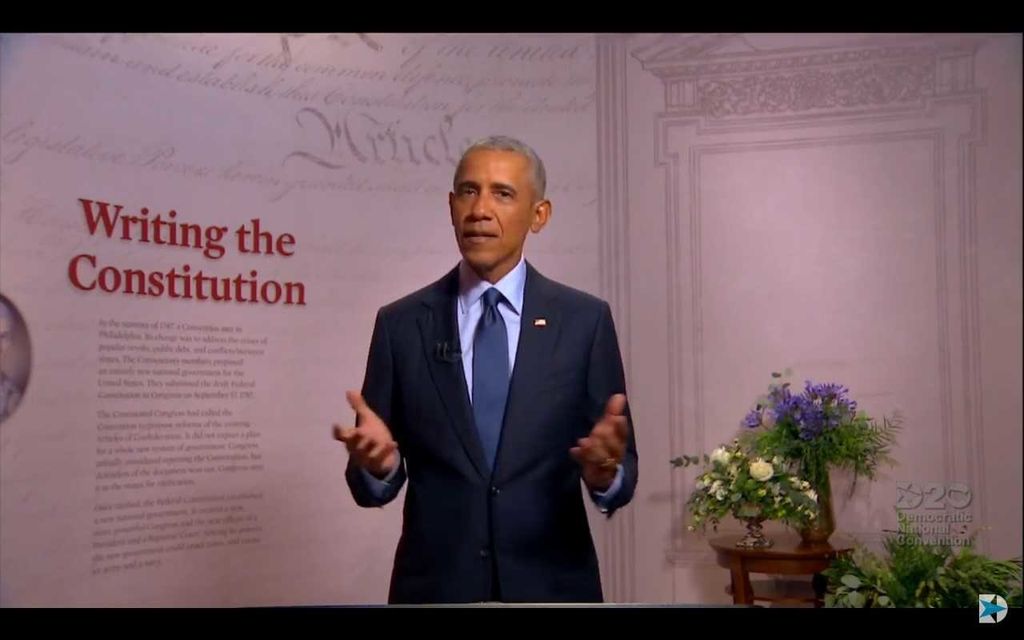

Il climax è ormai ben introdotto, siamo in zona Padri della Patria. Compare Barack Obama, da Filadelfia, Museo della Rivoluzione Americana. Ecco la cornice d'argento, c'è lui al centro (e le signore tutte in estasi), il problema è che l'addobbo televisivo risulta anche in questo caso un po' funerario, marmificato, con la scritta "Writing the Constitution" e i fiori a destra, l'inquadratura al centro di Obama. Ottimo oratore, come sempre, sottolinea le pause e tra l'una e l'altra ci starebbe un intero discorso di Biden. Mezzo piano dell'ex presidente pessimo, primo piano ottimo (Obama è in gran forma, agghindato con i toni del blu, l'abito che veste a pennello, una cravatta celeste proto-trumpiana, camicia in perfetto abbinamento cromatico), la regia sposta l'occhio di lato, tre camere sono tutte per lui e "voting like never before", bisogna andare a votare (compare di nuovo lo spettro del sottosopra del 2016). Obama è forse didascalico, ma ha un fine pedagogico, da maestro del voto, usa il gancio della Costituzione per raccontare la presidenza ideale (ovviamente è la sua), i valori della grande democrazia americana (lo è) e scaraventare Trump agli inferi con il suo "reality show".

Obama fa il suo lavoro, è il rullo di tamburi che serve a presentare lei, Kamala Harris, la carta che i dem giocano per archiviare Trump. Per il fattore K. viene imbandierato a stelle e strisce il palcoscenico (ottimo effetto finale), lei sorride e sembra spalancare finalmente un capitolo positivo ma... il problema è la sua retorica: è intrisa di un idealismo così privo di concretezza che finisce per far diventare cliché la sua figura politica. Di Kamala si sa già cosa dirà prima che parta il discorso, è un all inclusive da resort turistico che ha bisogno di un ghost writer, perché giocare una battaglia politica contro un getto di cemento a presa rapida come Trump con il racconto della mamma e dire che è "la persona più importante della mia vita" è un luogo comune, è la mamma è sempre la mamma, solo che lo è per chiunque.

Inquadratura da star per Kamala, accettazione della vicepresidenza, fase "Joe" con il sostegno al candidato alla presidenza, perché fu l'avversaria più dura durante le primarie e dunque deve consolidare la coppia politica di fatto per la fase finale della campagna e rintuzzare tutti gli attacchi che arrivano utilizzando le frasi che aveva pronunciato su Biden, il suo punto debole in questa prima fase della corsa.

Grandi applausi virtuali per Kamala (bella immagine), gran sorriso che apre finalmente la scena del tripudio (che non può esserci), un po' di vitalismo. Poi compare Biden e tu... ti aspetti l'abbraccio, un finale epico, forse perfino una lacrima di commozione. Niente. Quel momento non arriva ed è un finale monco, tagliato con la scure, reciso di netto. Kamala e Joe restano a distanza. Eccolo, il memento, torna l'oscurità, s'allunga di nuovo l'ombra del coronavirus. Entrano in scena la moglie di Biden e il marito di Kamala, la distanza scompare, ma il gioco delle coppie non è quella che ti aspetti, il gioco della coppia Biden-Harris. Vecchia storia, grande lezione di Federico Fellini che coniò lo slogan perfetto per dipingere il fatto non consumato: "Non si interrompe un'emozione".

La giornata sul taccuino del cronista è riassunta con un solo nome: Kamala. Su di lei s'addensano tutte le speranze dei Democratici, il New York Times titola "The Expectations Are Historic", è una grande responsabilità. Potrebbe essere storica anche la sconfitta. E domani tocca a Joe Biden.