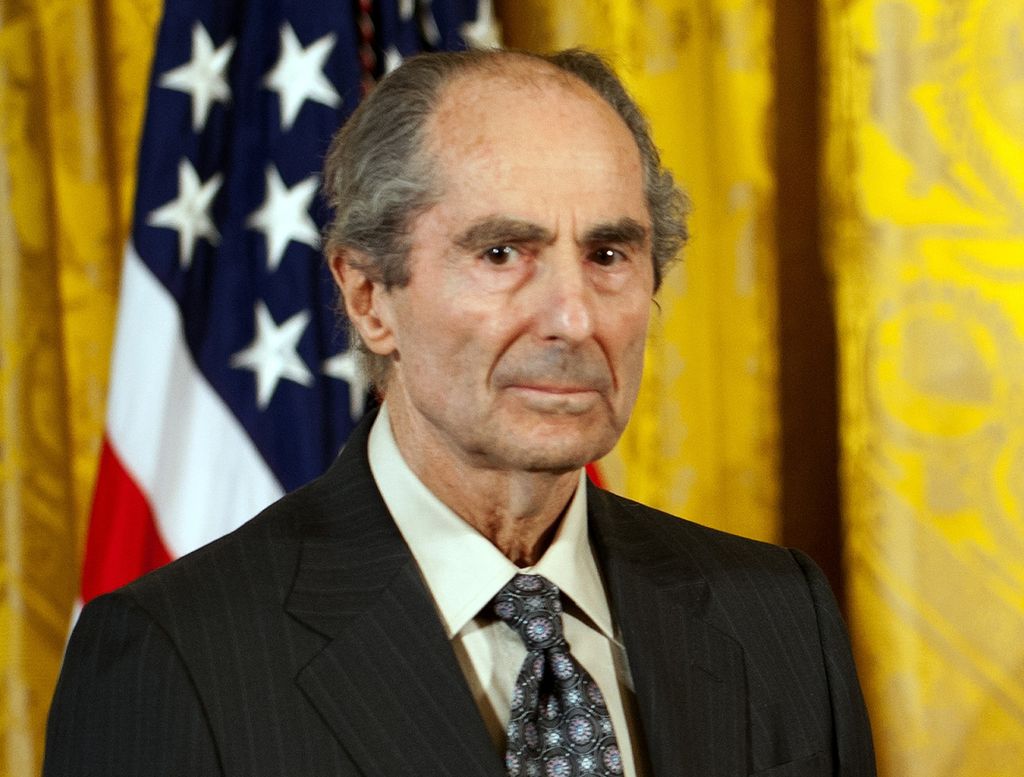

La morte del Nobel negato

Neanche s’è freddata la salma di Philip Roth e già è partito il peana: è morto un gigante della letteratura privato del Nobel. Ai giurati svedesi, peraltro fuori gioco dopo i fattacci che hanno stoppato il premio nel salotto buono della letteratura mondiale, devono fischiare le orecchie. Ma privato da chi, poi? Eppoi Roth ha fatto incetta di premi letterari e non, dal Pulitzer ottenuto nel ‘98 con Pastorale americana, tra i suoi più noti. Un farfuglio di vita (nord)americana, sesso e spiritualità ebraica che ne ha fatto, se non un gigante come vuole la vulgata mainstream, certo un pezzo da novanta delle narrativa statunitense contemporanea di marca ebraica.

Ma Roth, pur essendo ammesso a riti e miti della sua gente, s’è sempre sentito un americano e punto. E l’America tracima dalla sua produzione letteraria in tutte le sue introversioni, con l’occhio del bianco di buona società che può farsi beffe del paese politicamente corretto che l’ha iconizzato e bacchettato allo stesso modo, come dell’altro contro cui polemizzava, personificato da Trump. Da lui definito «un ignorante spaccone, abietto, vendicativo e probabilmente un po' demente». Oltre che, ovviamente, «folle». Ma quell’America lì Roth la odiava, puramente, e ne era caldamente ricambiato con egual malanimo.

Checché se ne pensi della sua produzione, gigantesca o soporifera, nelle 24 opere all’attivo, oltre a svariati saggi e racconti tutti da antologizzare, da Addio, Columbus (della fine degli anni ‘50, tradotto in Italia nel ‘60) all’ultimo Nemesi, del 2010, Roth ha attraversato mezzo secolo di letteratura, non solo statunitense, spesso servendosi dell’alter ego Zuckerman, con le stimmate del successo che l’ha arriso dai tempi del Lamento di Portnoy. Era il ’69, l’epoca della contestazione globale, ma un tale che si masturbava sul lettino dello psicanalista faceva ancora scandalo. Una vita d’ipocrisie, la vita che dà e toglie senso a cavallo di fatti e finzioni, è il filo rosso di Roth. Un filo dai molti nodi e un finale senza botto.

Separato da due mogli – dalle quali era dipinto in maniera tutt’altro che benevolo, e a cui aveva replicato alla sua maniera dalle pagine di Quando lei era buona e Ho sposato un comunista – qualche problemuccio d’esaurimento nervoso alle spalle e di salute dovuta all’età, Roth aveva deciso, alla soglia degli ottant’anni, di non scrivere più. Con coerenza encomiabile, s’era detto che non gl’interessava più, tutto quello che aveva da dire l’aveva già detto e del resto poco gl’importava. S’era ritirato nella casa di campagna nel Connecticut, abbandonando il lussuoso appartamento nell’upper west side di New York. La morte l’ha colto qui, a 85 anni.

Coi suoi famigliari è stato irremovibile: alla mia morte bruciate tutto, alla faccia d’inediti e di Andrew Wylie, il suo potentissimo agente letterario detto “lo sciacallo”. Il modo migliore di rispettare i lettori, e soprattutto sé stesso, per chi aveva deciso di gettare la penna alle ortiche liberandosi da tutto e da tutti, vivendo in splendida solitudine senza più quell’ansia di narrare storie che l’aveva salvato da sé stesso ma verso cui non provava più niente, al pari del resto. «Raccontare storie era tutto per me, ma non è più il centro pulsante della mia vita – ha confessato in una delle ultime interviste – non avrei mai immaginato che potesse succedermi. Ma non avrei nemmeno immaginato tante delle cose che stanno accadendo». Una fine, davvero, da giganti silenziosi.